1、藻类水华的概念与分类

当水体中的营养物质过多(如氮、磷等),加上适宜的温度和光照条件,藻类快速繁殖聚集形成水华。水华是水体的一种自然生态现象,其本质是生态系统的失衡引起的系统结构和功能的紊乱。目前我国浅水湖泊水华现象比较普遍,根据生态环境部发布的结果, 2023年, 205个监测营养状态的湖(库)中,富营养化湖库占27.3%,其中,重点湖库太湖和巢湖均为轻度富营养,滇池为轻、中度富营养,水华现象时有发生,治理工作仍然任重道远。湖库富营养化的治理成为当前生态环境的一个难题,很多水体在水质达到III类甚至II类时,依然可以发生水华,如三峡水库和丹江口水库部分库湾等。

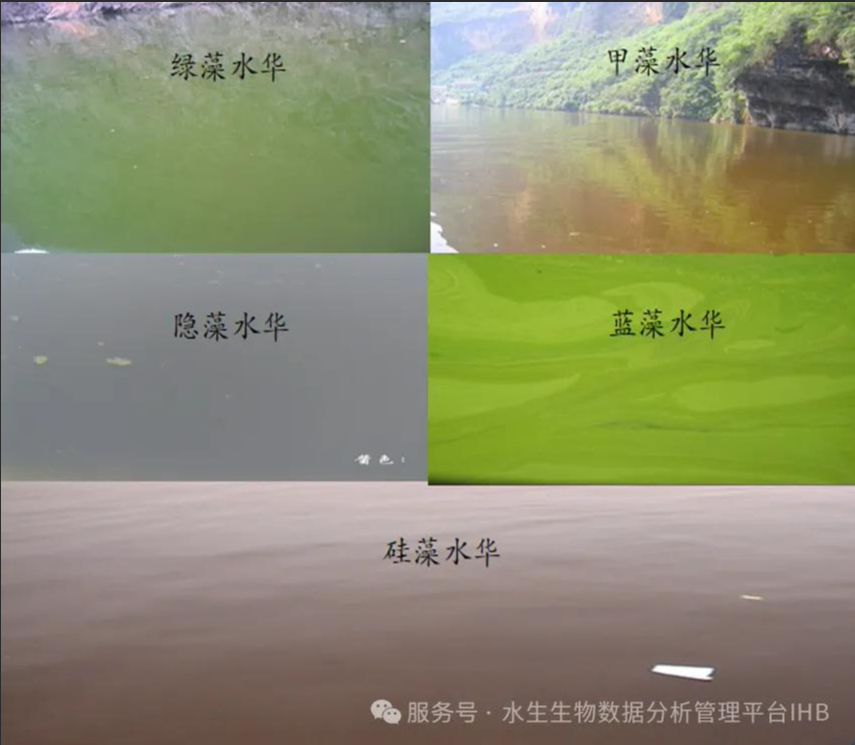

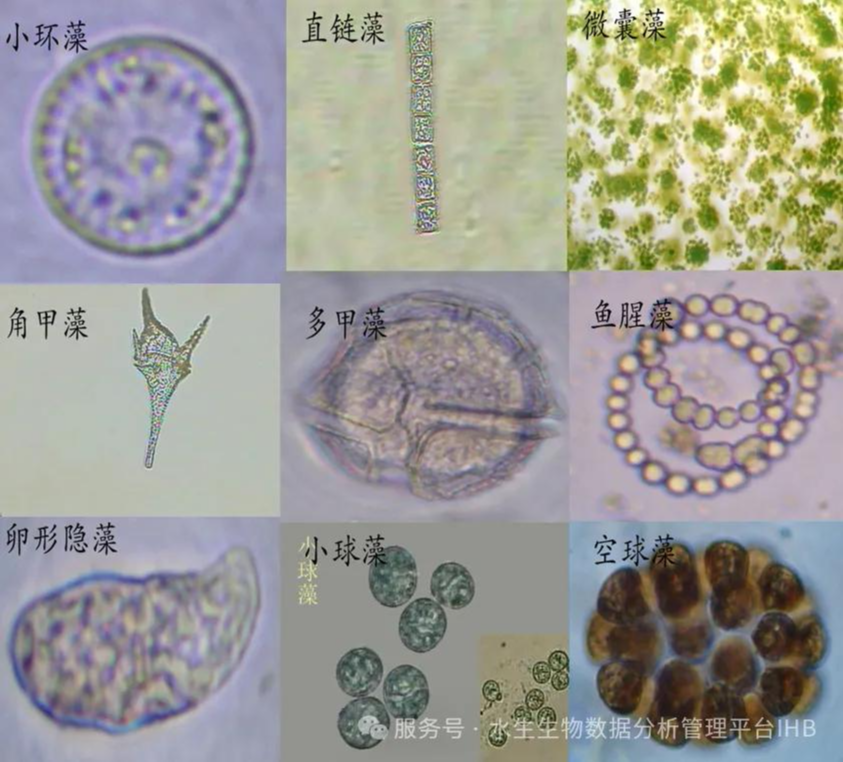

水华的种类、形式多样。按照形成藻类水华的优势种群可分为蓝藻水华(常见有微囊藻水华、浮丝藻水华、假鱼腥藻水华、拟柱孢藻水华等)、硅藻水华(常见有小环藻水华、直链藻水华、脆杆藻水华、针杆藻水华等)、绿藻水华(实球藻水华、栅藻水华、团藻水华、刚毛藻水华等)、甲藻水华、裸藻水华、金藻水华等。按照水华在水体发生的位置,也可分为表层水华(藻类喜欢在表面聚集)、弥散型水华(藻类在水体上下混合比较均匀)、底栖型水华(藻类在水体底部,比如着生藻类水华)。总之,由于藻类的种类很多,形成水华的藻类也很多,不同藻类形成水华的垂向位置也不一样。有些藻类受光照影响可以在水体上下移动,比如甲藻和裸藻的一些种类,受光照影响,不同时段水体可能呈现不同的颜色,是不是很神奇!三峡支流水华多样,如果你在春季水华高发季节在山顶上俯瞰水库,发现不同支流的颜色不一,不要惊讶,那是藻类造成的颜色差异!

图1 常见藻类水华照片

图2 常见藻类水华优势种

2、藻类水华的发生条件

藻类水华发生的条件有很多,首先是物质条件,就像咱中国,要想养活14亿人,粮食必须够。藻类大量增殖的物质基础就是营养盐必须充足,一般认为需要总氮大于0.2mg/L、总磷大于0.02mg/L,还有各种微量元素如铁、硅、碳等也不能少。其次是气象条件,藻类的光合作用需要阳光,光照必须充足,温度最好也要适宜,太冷了不适合藻类生长,一般十几度至二十几度是适合的温度,是不是和人类喜欢的温度差不多?其实藻类的生长和万物的生长一样,往往春季开始复苏生长,夏秋季生物量很大,所以藻类水华多发生春、夏、秋三季。对于藻类水华形成,水文水动力条件也很重要,流速不能太快,超过1米/秒一般很难形成水华。还有像微囊藻还可以借助风力聚集,比如滇池的北部湖湾很多藻不是原位生长的,而是风吹过来的。风还可以搅动底泥,加速底泥营养盐的释放,为藻类生长提供便利条件。

3、藻类水华的危害

当水体发生水华化时,会给制水厂带来一系列问题,比如大量藻类会阻塞前处理系统(王扬才,2004),造成供水危机,最为有名的2008年太湖水华造成无锡供水危机。藻类巨大的生物量,无论是控藻、打捞还是处置,都是一个难题;藻类分泌的异味物质,会严重影响水体的景观功能,通过鱼鳃呼吸和皮肤渗透进入鱼体各部分并富集在鱼体(有些鱼甚至可直接摄食这些能产生异味物质的藻类从而富集这些异味物质),鱼体中异味物质的存在可严重影响鱼类品质;藻类产生的毒素会对水体生态安全造成影响,家畜及野生动物饮用了含藻毒素的水后,会出现腹泻、乏力、呕吐、嗜睡等状态,甚至死亡。人类暴露在低致死剂量的微囊藻毒素后会出现胃、肠、肝等功能紊乱;水体中藻类大量繁殖,也会阻塞鱼鳃和贝类的进出水孔,严重影响水生动物的生存,对饮用水安全及鱼类等水产品的安全造成威胁(刘永梅,2006;邢伟,2007;潘晓洁,2008)。藻类的过度增殖往往会降低水体的透明度,使得沉水植物的生长受到威胁而逐渐退化,而沉水植物的退化所带来一系列级联效应会加速水体生态系统退化甚至转变(王英才,2010)。藻类死亡向湖底沉积,腐烂分解耗氧,严重时可使溶解氧耗尽而呈厌氧状态,使得水生动物大量死亡(陈水勇等,1999),最糟糕的情况是引起生态系统崩溃。

4、藻类水华的防治

藻类水华的防治方法有很多,不同的方法适用的水体不同,效果也差异显著,概括起来可分为三大类,主要分为物理方法、化学方法和生物方法。

物理方法最常用的机械除藻、水力调度等,机械除藻的原理主要是将水华富集、浓缩、脱水或者通过破坏藻类细胞结构而将其杀死。目前所用方法很多,如筛滤法,采用重力斜筛或旋振筛脱水;气浮法,离心法、压滤法,超声波除藻及机械收藻等,当然还有最原始的人工打捞。机械除藻的应用较为广泛,如在滇池、太湖、巢湖都进行了大规模的机械除藻。水力调度的方法主要是利用上游水库或闸坝进行流量、水位和流速调节,造成不利于藻类的生长环境,通俗的讲就是“冲”。该方法在汉江中下游水华、三峡支流水华的防治中发挥着重要,取得了良好的效果。

化学技术指利用化学药剂来治理藻类水华方法与技术。典型的化学技术有絮凝沉淀技术和化学杀藻技术等。絮凝沉淀是利用有无机高分子絮凝剂(铁盐、铝盐等)、生物絮凝剂、改性粘土、硅藻土等絮凝吸附除藻的方法。无机化学杀藻主要是采用铝盐或铜盐制剂杀藻,如硫酸铜。化学技术见效快,但往往持续时间短,且成本高,存在生态安全风险,所以一般作为应急措施使用,适合在小规模非饮用水体使用。

生物方法很多,主要原理是利用捕食竞争原理,将其吃掉或者竞争排挤掉。常用的有生物操纵、噬菌体杀藻,恢复水生植物竞争等手段,生物操纵主要是通过调控水生物种群结构达到控制水华的目的,通俗的讲就是“吃掉”,就是大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的原理。常用的有经典生物操纵技术和非经典生物操纵技术。经典的生物操纵是指放养凶猛性鱼类以消除食浮游生物的鱼类,或捕除(或毒杀)湖中食浮游动物的鱼类,借此壮大浮游动物种群,然后利用浮游动物来吃掉藻类。而非经典生物操纵理论通过放养滤食性鱼类直接牧食藻类。经典的生物操纵在国内外得到了广泛的应用,对于营养水平不高的小型湖泊易于成功,但对于磷大于0.1mg/L的大型湖泊尚无成功案例报道。非经典的生物操纵近年来在国内进行了大量的实践及应用,尤其是对微囊藻的群体控制比较有效,小规模水体容易成功,大规模应用在武汉东湖取得了成功(刘健康等,1999),但在滇池、太湖、巢湖等水体未取得预期效果。

事实上,三种方法各有优缺点,应用条件也不相同。实际中,水华的治理是一个世界性难题,往往需要综合防控才能取得较好的效果,一般要在系统调查评估的基础上,通过控源截污、系统调控和综合整治,大流域甚至还涉及到动用经济、法律、行政等手段,再辅以物理、化学等各种应急措施,从流域层面系统治理、科学治理,久久为功,才能取得更好的效果。

参考资料:

1. 王扬才,陆开宏.蓝藻水华的危害及治理动态.水产学杂志. 2004,17(1):90-94.

2. 刘永梅.产毒水华束丝藻的生理学特性及毒理学研究. 中国科学院水生生物研究所博士学位论文, 2006.

3. 邢伟.铁对水华蓝藻的生态生理学效应研究.中国科学院水生生物研究所博士学位论文, 2007.

4. 潘晓洁. 滇池与洱海的鱼腥藻及其生态生理和毒理学研究. 中国科学院水生生物研究所博士学位论文, 2007.

5. 王英才.湖泊生态系统稳态转换过程及阶段划分研究. 中国科学院水生生物研究所博士学位论文, 2010.

6. 陈水勇,吴振明,俞伟波,吕一锋.水体富营养化的形成、危害和防治. 环境科学与技术,1999,2: 11-15.

7. 刘建康, 谢平. 揭开武汉东湖蓝藻水华消失之谜. 长江流域资源与环境, 1999, 8(3): 312-319.